Einleitung: Weshalb die Herrschaft über Daten den Erfolg von KI bestimmt

Künstliche Intelligenz entsteht nicht im luftleeren Raum, sie ist auf Daten als Treibstoff angewiesen. Ein neuronales Netz kann ohne eine breite und hochwertige Datengrundlage weder Sprache verarbeiten noch Objekte identifizieren oder sinnvolle Handlungsempfehlungen ableiten. Für Unternehmen ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Wer die Kontrolle über die eigenen Daten verliert, überlässt das Rohöl der digitalen Ökonomie externen Plattformen.

Der Begriff der Datensouveränität beschreibt genau diese faktische und rechtliche Herrschaft über die eigenen Datenbestände und geht weit über den klassischen Datenschutz hinaus. Während der Datenschutz primär darauf abzielt, die Grundrechte von Personen durch den Schutz ihrer Informationen zu wahren , stellt die Datensouveränität eine strategische und wirtschaftliche Frage dar. Es geht darum, wem Daten gehören und wer sie auf welche Weise nutzen darf. Hiermit entscheidet sich, ob Daten zu einem wertvollen Wettbewerbsvorteil werden oder unbemerkt in die Wertschöpfungsketten anderer einfließen.

Warum Daten für die Funktionsweise von KI entscheidend sind

Die Relevanz der Datensouveränität wird besonders beim Einsatz von KI offensichtlich, da die Leistungsfähigkeit von KI direkt von den zur Verfügung stehenden Daten abhängt. KI Modelle lernen durch eine Vielzahl von Beispielen, welche Muster in der Realität verborgen sind, und wenden diese Erkenntnisse auf neue Szenarien an. Die Menge und insbesondere die Güte der Trainingsdaten sind hierbei von zentraler Bedeutung. Große generative Systeme, wie beispielsweise Sprachmodelle, benötigen Milliarden von Parametern, um natürliche Sprache überzeugend zu generieren. Bei solchen Modellen ist die notwendige Datenmenge von der Größe des Modells, der spezifischen Aufgabe und der Diversität der Inhalte abhängig. Unzureichende oder qualitativ minderwertige Daten lassen sich nicht durch eine bloße Erhöhung der Menge kompensieren. Im Gegenteil, sie führen zur Verstärkung von Fehlern. Für Unternehmen bedeutet dies, dass nicht nur der Zugang zu großen Datenmengen zählt, sondern die Kompetenz, relevante, bereinigte und konsistente Datenbestände gezielt für die Entwicklung von KI einzusetzen. Wer an dieser Stelle die Kontrolle einbüßt, riskiert ungenaue Ergebnisse, ansteigende Kosten und eine Abhängigkeit von externen Anbietern.

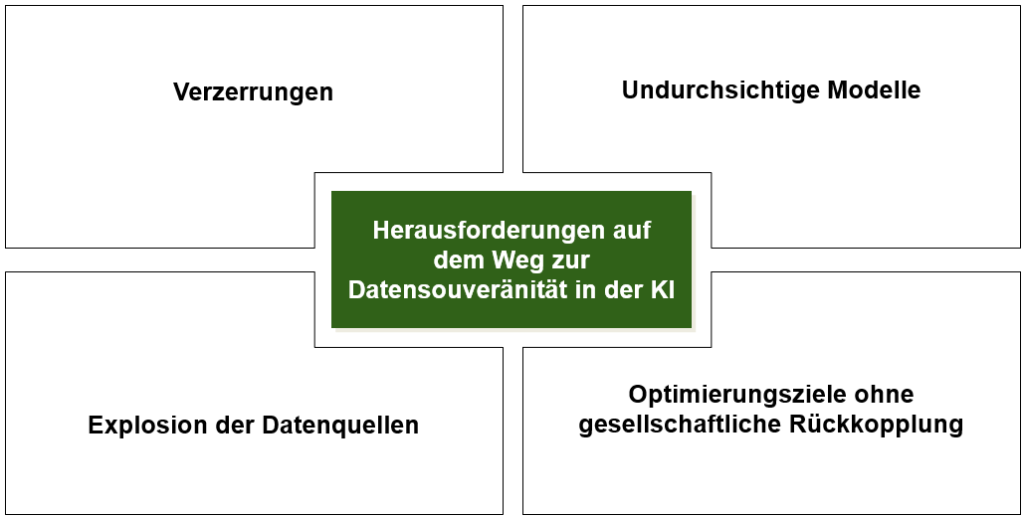

Herausforderungen bei der Sicherung von Datensouveränität

Die Etablierung von Datensouveränität für KI ist ein Prozess, der weit mehr erfordert als nur den Zugriff auf große Datenvolumen. Der Weg zu souveränen KI Systemen ist mit zahlreichen Herausforderungen gepflastert. Die nachfolgenden Schwierigkeiten treten oft auf und sollten möglichst früh angegangen werden.

- Verzerrungen: Voreingenommenheit kann in jeder Phase der KI Entwicklung entstehen. Oft werden bereits existierende gesellschaftliche Ungleichheiten in den Daten als Gegebenheit akzeptiert und vom Modell reproduziert. Bei der Erfassung und Annotation der Daten können persönliche oder kulturelle Vorurteile einfließen. Wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen in den Trainingsdaten unterrepräsentiert sind, lernt das Modell hauptsächlich die Muster der Mehrheitsgesellschaft. Ebenso kann die mathematische Optimierung dazu führen, dass Minderheiten weniger stark gewichtet werden, was zu ungenaueren Prognosen oder Empfehlungen für diese Gruppen führt.

- Intransparente Modelle: Viele KI Modelle erscheinen als undurchsichtige Systeme, sogenannte Black Boxes. Obwohl ihre Berechnungen theoretisch nachvollziehbar sind, macht die immense Anzahl an Parametern und die Komplexität der Wechselwirkungen es für Menschen praktisch unmöglich, den exakten Entscheidungsprozess vollständig zu verstehen. Ohne ergänzende Methoden zur Erklärbarkeit lässt sich nur schwer feststellen, welche Faktoren eine Entscheidung beeinflusst haben und ob diese gerecht war. Ein höheres Maß an Transparenz fördert das Vertrauen und erlaubt eine Kontrolle durch Nutzer und Aufsichtsbehörden.

- Optimierungsziele ohne gesellschaftliche Einbindung: Wenn eine KI ausschließlich darauf trainiert wird, schnell und effizient messbare Ziele zu erreichen, beispielsweise möglichst viele Nutzer zum Kauf eines Produkts zu bewegen, kann sie aggressive, personalisierte Werbung an besonders vulnerable Gruppen ausspielen. Dies geschieht, um die Kaufwahrscheinlichkeit zu maximieren, auch wenn ein solches Vorgehen ethisch fragwürdig ist.

- Die wachsende Zahl der Datenquellen: Unternehmen generieren heutzutage Daten über zahlreiche verschiedene Plattformen, zum Beispiel in Cloud Diensten, Software as a Service Anwendungen und sozialen Medien. Diese Daten sind oft an unterschiedlichen Orten gespeichert und werden nicht in einem zentralen System zusammengeführt. Eine sogenannte Datenlandkarte bietet eine Übersicht, die aufzeigt, an welchen Stellen im Unternehmen Daten anfallen, wer sie nutzt und ob sie auf ihrem Weg modifiziert werden. Wenn Daten weder verstanden noch auffindbar oder kontrollierbar sind, entwickeln sie sich von einem Vorteil zu einer potenziellen Bedrohung.

Die Datenwirtschaft floriert

Trotz der genannten Herausforderungen im Umgang mit Daten wächst der Markt für künstliche Intelligenz sehr schnell. Unternehmen investieren hohe Summen in das Management, die Aufbereitung und die Qualitätssicherung von Daten, um diese verfügbar, nutzbar und sicher zu machen.

Einem Bericht von Fortune Business Insights zufolge belief sich der weltweite KI Markt im Jahr 2024 auf etwa 233,46 Milliarden US Dollar und soll bis 2032 auf 1.771 Milliarden US Dollar ansteigen. Parallel dazu expandieren auch die Märkte für Datenmanagement, Datenlabeling und Trainingsdatensätze. Der Markt für KI Datenmanagement wies 2023 ein Volumen von 25,50 Milliarden US Dollar auf und wird bis 2030 voraussichtlich auf über 104,00 Milliarden US Dollar wachsen. Dienstleistungen zur Annotation von Daten, die für das überwachte Lernen unerlässlich sind, erreichten 2024 eine Größe von 18,60 Milliarden US Dollar und dürften bis 2030 auf 57,60 Milliarden US Dollar zulegen. Auch die Nachfrage nach synthetischen Daten steigt. Ein Markt von 0,51 Milliarden US Dollar im Jahr 2025 wird bis 2030 voraussichtlich auf 2,67 Milliarden US Dollar anwachsen, da Unternehmen anonymisierte und realitätsnahe Datensätze für datenschutzkonforme Trainingszwecke benötigen. Diese Zahlen belegen, dass Daten das neue Fundament der Wirtschaft sind. Firmen investieren Milliarden in die Aufbereitung, Annotation und Qualitätssicherung von Daten. Zugleich ist die Verfügbarkeit hochwertiger Daten ein kritischer Faktor für die Leistungsfähigkeit von KI Systemen.

Wachstumsmärkte: Datenmanagement, Annotation und synthetische Daten

Die KI Branche durchläuft aktuell eine Phase starker Konsolidierung. Große Plattformen erwerben spezialisierte Datenunternehmen, um sich den Zugang zu qualitativ hochwertigen Datensätzen zu sichern. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Übernahme des Sprach und Spracherkennungsunternehmens Nuance durch Microsoft für 19,7 Milliarden US Dollar.

Zugleich erlebt der Markt für synthetische Daten einen Aufschwung. Hierbei werden künstliche Datensätze durch generative Modelle geschaffen, die dieselben statistischen Merkmale wie reale Daten aufweisen, jedoch keine persönlichen Informationen enthalten. Solche Daten ermöglichen es, vertrauliche oder seltene Muster zu erlernen, ohne die Originaldaten offenzulegen. Diese Daten schützen die Privatsphäre, sind strukturell mit der Vorlage identisch und beinhalten keine personenbezogenen Informationen. Dies erlaubt die sichere Entwicklung und das Testen von KI Lösungen.

Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte im Bereich KI hat sich zu einer intensiven Suche nach Talenten entwickelt. Große Technologiekonzerne sichern sich nicht nur Unternehmen mit wertvollen Datensätzen, sondern wetteifern auch um die besten Experten. Medienberichten zufolge hat Microsoft Fachleute aus dem Umfeld von Apple abgeworben und lockt sie mit Gehältern in Millionenhöhe sowie umfangreichen Aktienpaketen. Die angebotenen Beträge erinnern an Transfersummen im Profisport, denn es werden vor allem Spezialisten für Sprachverarbeitung, maschinelles Lernen und Computer Vision gesucht. Solche Anwerbungen werden durch langfristige Bonusprogramme und hohe Forschungsbudgets flankiert.

Welche Daten gelten als schutzwürdig?

Mit dem Wachstum der Datenökonomie stellt sich zunehmend die Frage, welche Daten für Unternehmen besonders kritisch sind und deshalb einen besonderen Schutz benötigen. Nicht alle Daten besitzen die gleiche Kritikalität. Als schutzwürdig gelten:

- Personenbezogene Daten: Informationen, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können, wie zum Beispiel Name, Adresse, biometrische Merkmale, Gesundheitsdaten oder Finanzinformationen.

- Geschäftsgeheimnisse und Forschungsdaten: Produktformeln, Algorithmen, Marktstudien oder Forschungsergebnisse, deren Offenlegung den Wettbewerbsvorteil schmälern würde.

- Sensor und Produktionsdaten: Daten aus Maschinen können Einblicke in Produktionsabläufe gewähren und sind aus diesem Grund schützenswert.

- Kombinierte Daten: Durch die Zusammenführung verschiedener Datenquellen können scheinbar unbedenkliche Informationen Rückschlüsse auf das Konsumverhalten oder politische Überzeugungen zulassen. Daher sollten Unternehmen stets analysieren, welche Schlussfolgerungen aus ihren Daten gezogen werden könnten.

Für eine echte Datensouveränität genügt es nicht, lediglich große Datenmengen zu besitzen. Ausschlaggebend ist, ob diese Daten für die jeweilige KI Anwendung relevant, konsistent und verwertbar sind. Eine ungefilterte Datenmasse kann im ungünstigsten Fall die Qualität des Modells sogar verschlechtern. Ein Mehrwert entsteht erst, wenn Daten gezielt ausgewählt, strukturiert und in einen bedeutungsvollen Kontext gesetzt werden. Genau an diesem Punkt setzt die Idee von Smart Data an.

Smart Data statt Big Data: Qualität ist wichtiger als Quantität

Smart Data repräsentiert einen bewussten Umgang mit Informationen. Im Fokus steht nicht die reine Menge, sondern die Relevanz und die Güte der Daten. Für künstliche Intelligenz bedeutet dies, dass Datensätze gezielt auf die spezifische Aufgabe zugeschnitten, bereinigt und angereichert werden. Auf diese Weise entstehen Datenbestände, die aussagekräftig und effizient einsetzbar sind.

Während Big Data oft als Überbegriff für große und heterogene Datenmengen verwendet wird, konzentriert sich Smart Data auf eine gezielte Selektion, eine saubere Struktur und eine eindeutige Zuordnung. So kann beispielsweise ein kleiner, aber sorgfältig annotierter Datensatz ein Sprachmodell effektiver trainieren als Terabytes unstrukturierter und irrelevanter Inhalte.

Der Vorteil von Smart Data liegt in der klaren Ausrichtung auf ein Ziel. Daten werden so gefiltert, dass sie ausschließlich die Informationen enthalten, die für eine konkrete KI Aufgabe von Bedeutung sind. Sie sind konsistent, aktuell und nachvollziehbar, was nicht nur die Leistung des Modells steigert, sondern auch die Einhaltung von Compliance und Datenschutzbestimmungen erleichtert. Für Unternehmen bedeutet dies: Wer Smart Data beherrscht, erzielt genauere Ergebnisse, spart Rechenkapazitäten und behält gleichzeitig die Kontrolle über seine wertvollsten Daten.

Damit Smart Data zu einem strategischen Vorteil werden kann, sind technische Konzepte erforderlich, die Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten garantieren, auch wenn diese für den Einsatz von KI verarbeitet oder geteilt werden.

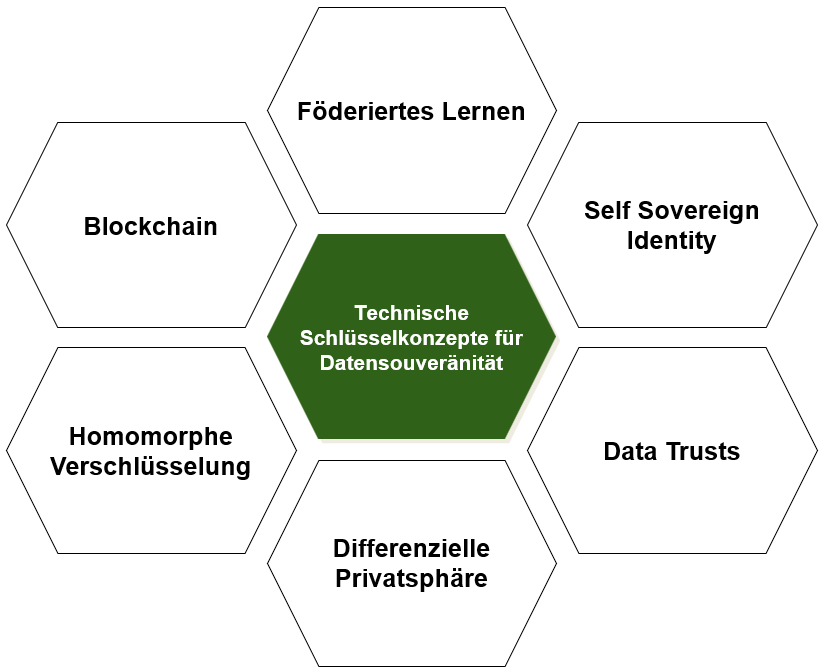

Technische Schlüsselkonzepte zur Sicherung der Datensouveränität

Technische Verfahren zur Stärkung der Datensouveränität sind essenziell. Sie ermöglichen die Nutzung von KI, Technische Ansätze für mehr Datensouveränität sind von großer Bedeutung, da sie die Nutzung von KI Systemen ermöglichen, ohne dabei die Hoheit über sensible Daten abzugeben. KI benötigt große Mengen an Informationen, um verlässlich zu funktionieren, doch viele dieser Informationen sind vertraulich oder unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Mit den folgenden Methoden können diese Daten sicher verwendet werden, ohne sie ungeschützt preiszugeben.

- Föderiertes Lernen: Bei diesem Ansatz werden die Daten nicht an einen zentralen Server übermittelt. Anstatt die Daten zu transferieren, finden die Berechnungen direkt lokal auf den vorhandenen Daten statt. Anschließend werden lediglich die daraus resultierenden, aktualisierten Modellparameter weitergeleitet. Auf diese Weise können beispielsweise mehrere Kliniken ihre Diagnosesysteme gemeinsam optimieren, ohne Patientendaten auszutauschen.

- Self Sovereign Identity: Dieses Konzept bedeutet, dass Nutzer ihre digitale Identität in einer eigenen elektronischen Brieftasche, einer sogenannten Wallet, selbst verwalten. Sie entscheiden autonom, welche Informationen sie teilen möchten. Auf einer Onlineplattform könnte sich ein Nutzer so als volljährig ausweisen, ohne seinen vollständigen Namen oder seine Adresse preiszugeben.

- Data Trusts: Ein Data Trust ist eine treuhänderische Organisation, bei der Dateninhaber die Verwaltung ihrer Daten an eine unabhängige Instanz übertragen, die im Interesse aller Beteiligten agiert. Mehrere Krankenhäuser könnten auf diese Weise Patientendaten in anonymisierter Form zusammenführen, um gemeinsam medizinische Forschung zu fördern. Der Treuhänder legt fest, wer auf welche Daten zugreifen darf, und stellt Transparenz und eine faire Nutzung sicher.

- Differenzielle Privatsphäre: Bei diesem Verfahren wird den Daten gezielt statistisches Rauschen hinzugefügt. Dies ermöglicht die Durchführung von Analysen, ohne dass einzelne Personen identifiziert werden können. Ein Anwendungsfall ist die Auswertung von Bewegungsdaten einer Fitness App, um allgemeine Trends zu erkennen, ohne die exakten Routen einzelner Nutzer zu speichern.

- Homomorphe Verschlüsselung: Diese Methode erlaubt es, Berechnungen auf verschlüsselten Daten durchzuführen, ohne diese vorher entschlüsseln zu müssen. Ein praktisches Beispiel ist eine Bank, die die Kreditwürdigkeit eines Kunden prüft. Der Kunde übermittelt seine Einkommens und Ausgabendaten in verschlüsselter Form. Die Bank führt dann spezielle mathematische Operationen direkt auf diesen verschlüsselten Daten durch, um beispielsweise das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Berechnung bleibt ebenfalls verschlüsselt und wird erst vom Kunden wieder entschlüsselt. So kann die Bank eine Kreditentscheidung treffen, ohne jemals die genauen Beträge im Klartext eingesehen zu haben.

- Blockchain: Die Blockchain fungiert als manipulationssicheres, dezentrales Register, in dem Datenzugriffe und Transaktionen permanent aufgezeichnet werden. Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat. In der Lebensmittelbranche kann auf diese Weise die gesamte Lieferkette dokumentiert und die Herkunft eines Produkts lückenlos überprüft werden.

Diese Technologien verdeutlichen, dass Datenschutz und der Einsatz von KI sich nicht gegenseitig ausschließen. In der richtigen Kombination ermöglichen sie eine verantwortungsbewusste Datennutzung, ohne die Souveränität über die Daten zu gefährden. Technische Lösungen allein sind jedoch nicht ausreichend. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und KI verbindlich zu gewährleisten, sind klare gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig.

Warum eindeutige Regeln für künstliche Intelligenz unerlässlich sind

Regulierungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sind von entscheidender Bedeutung, um den technologischen Fortschritt in sichere und verantwortungsvolle Bahnen zu lenken. Ohne klare Richtlinien könnten KI Systeme zum Einsatz kommen, die Menschen gezielt manipulieren, diskriminieren oder ihre Privatsphäre erheblich verletzen. Ein negatives Beispiel ist die Kritik an Elon Musks KI „Grok“, die Berichten zufolge so modifiziert wurde, dass sie Musks persönliche Ansichten stärker widerspiegelt und bei kontroversen Themen seine Position bevorzugt. Es gibt jedoch auch positive Beispiele für den Schutz der Bürgerrechte: Dänemark entwickelt ein Gesetz, das seinen Bürgern das Urheberrecht an ihrem eigenen Gesicht, ihrer Stimme und anderen persönlichen Merkmalen zuspricht. Damit soll unterbunden werden, dass Bilder oder Audioaufnahmen ohne Zustimmung für KI Trainings und Deepfakes verwendet werden. In einer Welt ohne solche Regeln bestünde die Gefahr, dass wirtschaftliche Interessen und kurzfristige Effizienzsteigerungen über den Schutz von Grundrechten und gesellschaftlichen Werten gestellt würden. Genau aus diesem Grund wurden Regulierungen wie der Europäische AI Act, die Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) und die Norm ISO/IEC 42001 geschaffen. Sie sollen Innovationen fördern, Risiken minimieren, Missbrauch verhindern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI stärken.

Jede dieser genannten Regulierungen spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Balance zwischen technologischem Fortschritt und dem Schutz fundamentaler Werte zu wahren. Zusammen schaffen sie ein umfassendes Rahmenwerk, das die Entwicklung und den Einsatz von KI in geordnete und verantwortungsvolle Bahnen lenkt.

- Der Europäische AI Act: Die Europäische Union hat 2024 mit dem AI Act den weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen für KI verabschiedet. Die Verordnung klassifiziert KI Systeme nach Risikostufen. Unzulässige Anwendungen wie Social Scoring Systeme oder die biometrische Echtzeit Überwachung im öffentlichen Raum werden verboten. Hochrisiko Systeme, die in kritischen Infrastrukturen, im Bildungswesen, im Personalwesen oder in der Justiz zum Einsatz kommen, unterliegen strengen Prüfungen und müssen registriert werden. Für generative Modelle wie ChatGPT gelten Transparenzpflichten. Die Anbieter müssen maschinell erstellte Inhalte kennzeichnen und offenlegen, welche urheberrechtlich geschützten Daten für das Training verwendet wurden. Der AI Act fordert, dass KI Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sein müssen.

- Die Datenschutz Grundverordnung (DSGVO): Die DSGVO legt sieben grundlegende Prinzipien für jegliche Datenverarbeitung fest. Sie verpflichtet Organisationen dazu, Daten rechtmäßig und transparent zu verarbeiten, den Zweck der Verarbeitung klar zu definieren, nur notwendige Daten zu erheben und diese korrekt zu halten. Zudem dürfen Daten nur so lange wie nötig gespeichert werden, müssen durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen geschützt sein, und die Einhaltung all dieser Prinzipien muss nachgewiesen werden. Die Verordnung gilt weltweit für alle Unternehmen, die Daten von EU Bürgern verarbeiten.

- Die ISO/IEC 42001: Diese Norm ist der erste internationale Standard für die Zertifizierung von KI Managementsystemen. Sie wurde 2023 veröffentlicht und deckt den gesamten Lebenszyklus eines KI Systems ab, von der Konzeption über die Entwicklung und den Betrieb bis hin zur Stilllegung. Die Norm verlangt von Unternehmen, Risiken zu identifizieren und zu steuern, klare Verantwortlichkeiten für das KI Management festzulegen und Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Schwerpunkte liegen auf Transparenz, Rechenschaftspflicht, der Erkennung von Verzerrungen, Sicherheit und Datenschutz. ISO 42001 ergänzt bestehende Standards wie ISO 27001 für Informationssicherheit und bietet einen strukturierten Rahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

Strategische Voraussetzungen für Datensouveränität

Wer die Kontrolle über seine Daten sichern möchte, benötigt mehr als nur Technologie. Es bedarf einer Kombination aus klaren Zuständigkeiten, organisatorischen Strukturen und den passenden technologischen Werkzeugen. Die Basis dafür ist ein gemeinsames Verständnis im gesamten Unternehmen darüber, welche Daten wirklich wertvoll sind, wo sie entstehen und wofür sie genutzt werden sollen. Am Anfang steht immer die Prüfung der rechtlichen Grundlage für jede Datenverarbeitung und deren transparente Dokumentation. Genauso wichtig ist es, Daten nicht planlos zu sammeln, sondern die Erhebung auf klar definierte Ziele auszurichten. Statt auf die schiere Masse zu setzen, lohnt sich der Fokus auf Daten, die präzise zur Fragestellung passen und ein unverfälschtes Bild der Realität zeichnen. Diese übergeordnete Strategie stützt sich auf mehrere wesentliche Säulen, die sowohl organisatorische als auch prozessuale Aspekte abdecken und im Zusammenspiel die Datensouveränität gewährleisten:

- Rollen und Verantwortlichkeiten: Datensouveränität erfordert eine klare Verteilung von Aufgaben. Zuständigkeiten für die Sammlung, Pflege, Sicherheit und strategische Nutzung von Daten müssen eindeutig festgelegt sein, etwa durch Rollen wie Datenverantwortliche oder Beauftragte für vertrauenswürdige KI.

- Kontext und Auffindbarkeit: Ein Datensatz entfaltet seinen vollen Wert erst, wenn sein Kontext verstanden wird. Dazu gehören Informationen darüber, wann er erfasst wurde, wie er entstanden ist und für welchen Zweck er gedacht war. Solche Metadaten erleichtern das Auffinden und die Wiederverwendung von Daten erheblich.

- Zugriff und Schutz: Nicht jeder Mitarbeiter benötigt Zugriff auf alle Informationen. Ein gestaffeltes Zugriffsmanagement schützt Daten vor versehentlichen Änderungen oder unbefugter Weitergabe.

- Qualität und Konsistenz: Fehlerhafte oder veraltete Daten führen zu falschen Schlüssen, sowohl bei der KI Modellierung als auch in Geschäftsberichten. Regelmäßige Prüfungen der Datenqualität sind daher unerlässlich. Ebenso wichtig ist die Nachverfolgbarkeit von Änderungen, um Vertrauen in datenbasierte Entscheidungen zu schaffen.

- Effizienz durch Relevanz: Viele Datensätze enthalten für eine konkrete Analyse irrelevante Informationen. Durch gezieltes Filtern werden störende Merkmale entfernt, was die Aussagekraft steigert und den Rechenaufwand senkt.

- Erklärbarkeit und Fairness: Unternehmen müssen erklären können, wie eine KI zu ihren Ergebnissen gelangt und ob diese alle Gruppen fair behandeln. Dazu gehört es, Verzerrungen in den Trainingsdaten aktiv zu erkennen und zu korrigieren. Faire Systeme sind das Ergebnis bewusster Gestaltung.

- Strategische Partnerschaften: In Zeiten von Cloud Diensten und gemeinsamen Datenprojekten ist es entscheidend, Kooperationen so zu gestalten, dass sensible Daten nicht unkontrolliert abfließen. Technologien wie Föderiertes Lernen oder Data Trusts ermöglichen gemeinsame Projekte, ohne die Rohdaten aus der Hand geben zu müssen.

- Werkzeugauswahl: Die eingesetzten Werkzeuge müssen zur eigenen Datenlandschaft passen. Entscheidend ist nicht die Menge der Technik, sondern ihre Eignung für die eigenen Prozesse und Ziele.

Fazit: Datensouveränität als strategischer Wettbewerbsvorteil

Die Herrschaft über Daten ist entscheidend für den Erfolg von künstlicher Intelligenz. Ohne qualitativ hochwertige Daten bleibt jedes Modell unzuverlässig, ohne die Kontrolle über diese Daten verlieren Unternehmen ihre Gestaltungsmacht und ihr Wertschöpfungspotenzial, und ohne eine rechtliche sowie organisatorische Verankerung bleiben Chancen ungenutzt. Wer KI verantwortungsvoll nutzen möchte, muss daher technische, rechtliche und strategische Aspekte gemeinsam berücksichtigen.

Es wird deutlich, dass für eine leistungsfähige KI nicht die Masse, sondern die gezielte Qualität der Daten den Ausschlag gibt. Parallel dazu entsteht rund um die Datenaufbereitung, Annotation und synthetische Datensätze ein Markt im Wert von Milliarden, der sowohl Chancen als auch neue Risiken birgt. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, nicht nur Datenbestände aufzubauen, sondern diese auch zu schützen, zu strukturieren und im Sinne von Smart Data gezielt einzusetzen.

Technische Konzepte wie föderiertes Lernen, homomorphe Verschlüsselung oder differenzielle Privatsphäre erlauben es, sensible Informationen in KI Anwendungen zu integrieren, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren. Doch Technologie allein genügt nicht. Erst klare Regelwerke wie der AI Act, die DSGVO oder ISO Normen schaffen den Rahmen, in dem Innovation und Verantwortung Hand in Hand gehen.

Dadurch wird Datensouveränität zu einer zentralen Führungsaufgabe. Sie erfordert rechtliche Grundlagen, gelebte Verantwortung, technologische Kompetenz und eine Unternehmenskultur, die Daten nicht als ein Nebenprodukt, sondern als fundamentales Kapital betrachtet. Wer frühzeitig in diese Fähigkeiten investiert, stärkt das Vertrauen von Kunden und Partnern, mindert Risiken, steigert die eigene Unabhängigkeit und erschließt sich neue Potenziale zur Wertschöpfung.

Datensouveränität ist somit kein Randaspekt der Digitalisierung, sondern ein strategischer Kernfaktor im globalen Wettbewerb um die Vorherrschaft im Bereich der KI.